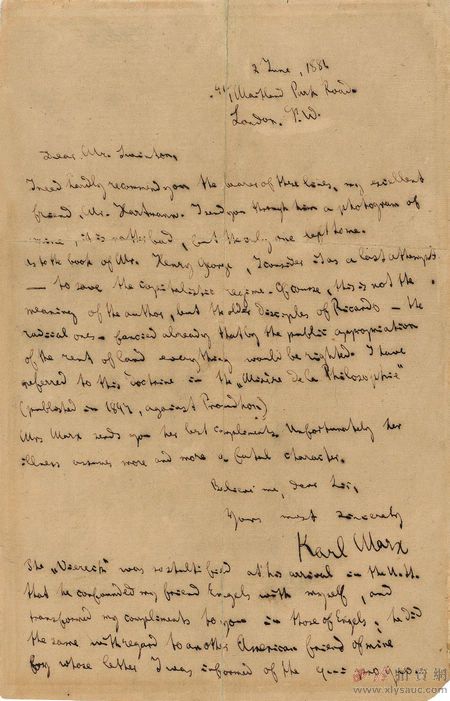

马克思(Karl Marx,1818~1883) 有关恩格斯的重要亲笔信一通

信札一通一页、旧照片一帧、函套一只

1881年作

17.5×11cm(信札)

著录:

1.俄文版《马克思年表》“1881年6月2日条”,莫斯科联共(布)中央党出版社,1934年。

2. 俄文版《马克思恩格斯全集》第三十五卷(第二版),苏共中央马克思列宁主义研究院编译,苏联国家政治书籍出版局,1955年。

3.《马克思恩格斯全集》第三十五卷P184,人民出版社,1971年。

4.《马克思年表》P647,弗·阿多拉茨基主编,人民出版社,1977年。

说明:

上款人为马克思的美国友人斯文顿(John Swinton),斯文顿系著名报业出版人,美国工人运动的支持者,其于1880年在英国拜访马克思。此信由将去美国的列甫·加特曼转交斯文顿。

信中不仅提及恩格斯,探讨了社会主义和无政府主义者普鲁东、现代土地制度改革运动人物亨利·乔治、英国古典经济学家李嘉图等人的著作。还提到马克思妻子燕妮的危机病情,燕妮在数月后去世,马克思也于同年身患重病。

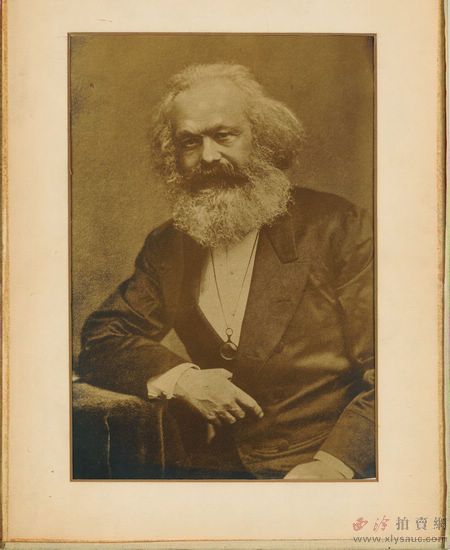

附马克思大幅旧照片一张,为马克思当时随信赠予上款人,并称是他“手边仅有的一张照片”。

《1881年6月2号马克思致约翰·斯文顿的一封信》

此信乃国际社会主义运动的思想导师、欧洲古典哲学与经济学的综合批判者马克思的晚年笔墨。马克思晚年贫病交加,1881年前写完《资本论》第二卷第八稿之后几乎不能进行长时间的写作,直至两年后去世没有文章或著作问世。但马克思晚年坚持阅读,并与友人通信讨论相关问题,因而他的晚年思想只能通过来往书信才能得以窥见。不过马克思对外的书信联系也不断减少,要想了解马克思的晚年思想,他的每一封信件都显得非常重要。

具体来说,这封落款于1881年6月的信件是马克思委托哈特曼从伦敦带给美国进步人士约翰·斯文顿的。斯文顿是美国著名记者、《太阳报》主编、《约翰·斯文顿周刊》创始人。斯文顿曾在英国伦敦采访马克思,访谈即发表在《太阳报》上,随后马克思一直与他保持联系,这封信就是目前所知的马克思致斯文顿的两封书信之一。

马克思早年著述颇丰,26岁便写出了引领西方人本主义马克思主义流派的惊世巨作《1844年经济学哲学手稿》。但一年之后,马克思就在《关于费尔巴哈的提纲》及《德意志意识形态》中对自己的第一次经济学哲学研究展开了内在批判,这标志着马克思开始建构其历史唯物主义思想,但其经典理论何时建构完成,以及晚年马克思如何看待其前期思想历来是马克思学界争论不休的问题。这封信向我们清晰的表明,写于1847年的《哲学的贫困——答普鲁东先生的“贫困的哲学”》在他花费数十年写出了《资本论》这一旷世巨作之后仍然得到了马克思自己的高度肯定,认为当年他对李嘉图的激进派学生的批判不但适用于批判普鲁东写于1847年的《贫困的哲学》,而且适用于信中对斯文顿提及的亨利-乔治1880年出版的《进步与贫困》(Progress and Poverty: an inquiry into the cause of industrial depressions and of increase of want with increase of wealth. The Remedy, New York, 1880.本书给作者带来了极高的荣誉,并被赋予社会主义色彩,其中提出的“单一税”目前在国内仍被经济学界广泛关注)。

但正如张一兵教授在《回到马克思》中所言,“长期以来我们并没有对这本论著予以足够的理论关注和深入细致的文本解读”(《回到马克思》江苏人民出版社2009年版,472页)。此信不但表明马克思认为自己的思想中“决定性的东西”在《哲学的贫困》中已经成熟,而且非常具体的又一次提醒我们,马克思早在1847年批判普鲁东的时候已经对平均社会主义者做出了深刻批判:他们不理解现代社会中财富与贫困同时在积累的历史根源,却试图“通过地租共有”来消除资本主义坏的方面、保持其好的方面,因而只是想在“这个社会美化了的影子的基础上改造社会”(《马克思恩格斯全集》第4卷1972年,117页),也就是马克思信中所说的试图“拯救资本主义”。

“地租共有”是根据此信英语原文“the public appropriation of the rent of land”翻译的,在根据《马克思恩格斯全集》俄文第二版版“转译”的《马克思恩格斯全集》中文第一版中这段文字被译作“国家占有地租”,凸显了我们之前对公有制的实现形式的理解是有历史局限性的,这封信让我们意识到马克思不但不赞成通过“国家占有地租”来消除资本主义的弊端,而且不赞成“地租共有”这个概念本身,因为地租只是利润即剩余价值的一种转化形式,“地租共有”只是在不改变雇佣劳动制度的前提下让资本主义剥削在更广泛的基础上完善化。但“地租共有”正是李嘉图式的社会主义者,比如汤普森、霍吉斯金、布雷及亨利-乔治诊治资本主义危机的不二药方,而更有意思的是,孙中山先生曾经也十分推崇亨利-乔治的地租单一税理论,且把他和马克思一起当作自己的“平均地权”思想的一个来源。然而,看了这封信之后,我们不得不说孙中山先生把两个思想对立的人引以为同道是历史性的误会。

信中提到的普鲁东是法国著名社会主义经济学家,其《什么是所有权?》得到了马克思的高度赞赏,但在与马克思彻夜长谈黑格尔哲学之后,试图将黑格尔辩证法用于经济学研究,以便把经济学诸范畴纳入到一个矛盾性的范畴体系之中,做出一个黑格尔式的经济学之逻辑体系,其思想结晶即《贫困的哲学》一书。

普鲁东原书全名为“Système des contradictions économiques ou philosophie de la misère”,即《经济矛盾之体系或贫困的哲学》,中译本为了凸显其与马克思的《哲学的贫困》一书对立,遂省略了主标题,以副标题称之为《贫困的哲学》。这略有不妥,因为普鲁东的主要目的是想把经济范畴体系化,顺便对贫困问题做出“哲学”研究。而这正是马克思所要反对的,因为在马克思看来,经济范畴只是人们对经济生活的反映,但在普鲁东的“抽象”中,“一切事物都成为逻辑范畴,因而整个现实世界都淹没在抽象世界之中,即淹没在逻辑范畴的世界之中”,因此既然他把这种抽象方法运用到政治经济学的范畴上面,就会得出政治经济学的逻辑学和形而上学,并把资本主义生产方式中历史地出现的社会关系及其概念范畴永恒化(《马克思恩格斯全集》第4卷1972年,141-143)。

普鲁东把这本书送给马克思的时候,特意嘱其多加批评。马克思阅后,先给另一好友安年柯夫写了一封长信,表达其强烈不满:“在人们的生产力发展的一定状况下,就会有一定的交换和消费方式。在生产、交换和消费发展的一定阶段上,就会有一定的社会制度、一定的家庭、等级或阶级组织,一句话,就会有一定的市民社会。有一定的市民社会,就会有不过是市民社会正式表现的一定的政治国家。”(《马克思恩格斯全集》27卷,1972,477页)这八个“一定的”定语突出了马克思的历史唯物主义和历史辩证法的方法论特征,即历史的、现实的、具体的分析原则。正是在这种强调历史性、特定性与暂时性的辩证法思想的指导下,马克思随后立即写出了一本针锋相对的著作《哲学的贫困》以示反讽,详尽的展开了他致安年柯夫的信中对普鲁东的批判,阐明了马克思主义新世界观与马克思主义经济科学中的“决定性的东西”,即历史唯物主义方法论基础(详见张一兵《回到马克思》2009年版,453-495页)。

正是从批判普鲁东开始,马克思进入了对古典经济学的全面批判,其理论结晶是被誉为工人阶级的圣经的《资本论——政治经济学批判》。 在此书中,马克思完成了对英法古典经济学的综合批判,用商品及劳动的二重性理论解决了李嘉图学派的劳动价值论面临的矛盾,即劳动与资本的交换是否符合劳动价值论的问题,以及如果劳资交换是符合劳动价值论的等价交换,那么资本对劳动的剥削,即纯利润何以可能的问题。正如前文所言,马克思去世前两年的书信印证了,这一开创性的著作基于自己将近三十年的经济学研究,与自己早年的思想多有不同之处,并受到了自己的批判,但他写于1847年的《哲学的贫困》却在马克思本人的思想建构中得到了回顾性的引用,因而肯定了其较高成熟度与理论价值。这也意味着马克思虽然总是在批判自己的思想,但他也不是一个相对主义者,不是一味的否定自己过去的思想,而是在变化中保持着自身独特的思想。

马克思在副信中提到的Viereck,在传达马克思对斯文顿的美好祝福时把马克思和恩格斯弄混了,而且已经犯过了类似错误。这或许在某种意义上说明了一点:马克思和恩格斯是马克思主义的共同创始人,他们之间没有某些西方学者所认为的截然不同的思想。否则,他们的朋友就不会把他们“混淆”为对方。

(本文作者刘怀玉教授 系南京大学哲学系教授、博导,马克思主义社会理论研究中心副主任)