明清时期,当讲究品味,追求格调的文人亲自加入艺术创作,文房用具之外,那些竹木冻石已然超脱了界定雅俗,成为文人释放闲情的名物,书斋也变得雅趣完洁。一室书斋,长物不俗,文人雅好,善置珍宝。

现甄选2017西泠秋拍文房清玩精品若干,与您赏珍玩,得佳趣。

【寿山石】

▲ 2017西泠秋拍

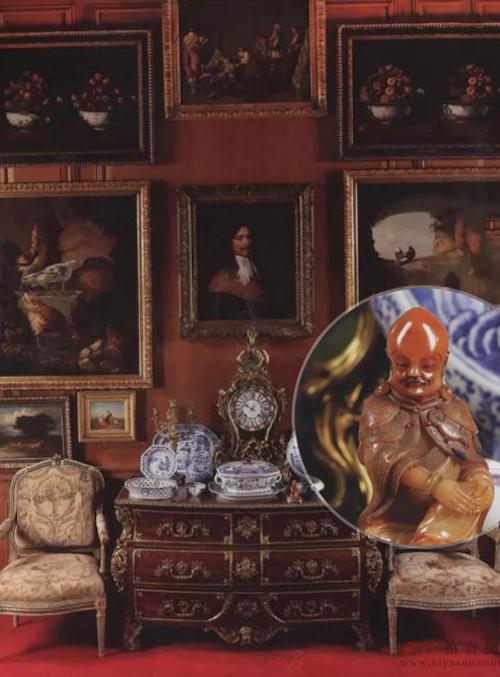

清早期·西班牙皇室成员旧藏周尚均作寿山石雕描金抱膝罗汉坐像

底款:戊辰夏,古闽周彬尚均氏制。

通高:11.5cm

此件寿山石罗汉作品,立体圆雕而成,其材质温润凝密,包浆自然,光顶寿额,眉眼细长,双目微睁,大耳肥硕,神态颇为肃穆,然不失安逸。此像石料上乘,红、黄融为一体,以明末清初取巧色的雕刻法度,因材施刀。面部取红花芙蓉作罗汉头部,红光满面,梵相尽显。在技法上,雕刻行刀流畅,衣纹飘逸富有动感,辅以细琢云龙纹与团花番莲纹饰,施以金彩,密而不乱,且间或镶嵌时为显贵的红绿蓝料器与宝石,可谓形神具足,精美细致。尤其是罗汉头部发根及颔下胡须的处理,采用点刻法,层层密施,令人惊叹不已。甚至连隐约出现在衣褶之下的草鞋,也被惟妙惟肖地雕琢出来,此尊雕像的细部处处值得玩味。

周彬款伏狮罗汉像与底部

此雕像署款皆为双刀隶书,虽细若蚊脚却异常遒劲有力,是十分典型的尚均款记。该款识与帕维敦斯·罗德岛(R. Foster Reynolds)家族所藏周彬款伏狮罗汉雕刻工艺极为相近。

周尚均作寿山石雕描金抱膝罗汉坐像 底部

由底部落款可知,这尊罗汉像作于“戊辰年夏”,即康熙二十七年,公历1688年,正是清朝国力转盛之时。而根据钢印可知,雕像的铜鎏金底座为成立于1877年的法国著名珠宝公司麦森(La Maison Aucoc)所镶嵌。出自周彬之手的雕塑已被纳入众多国家级机构收藏,每次现身拍场,都会备受争抢。此尊雕像,无论时代气息、艺术风格,还是造型装饰、刀法线条,均符合清早期寿山石人物圆雕法度,为周尚均这般宫廷御工雕刻精品之作。

周尚均,擅长印钮雕刻,曾在福建创立雕艺学堂,弟子包括潘玉茂、林谦培等。其钮作品极具装饰味,兼具华茂,被称为“尚均钮”,是名重一时的宫廷印章印钮雕刻大师,与同时期杨玉璇双峰并峻。尚均堪称寿山石雕刻的一代宗师,其作品对印纽艺术的发展影响深远,多件作品为清宫旧藏。郑杰《闽中录》记:“余素有石癖,积三十年,大小得五百余枚,皆吾闽先辈所遗留,钮多出之杨玉璇、周尚均二家所制”。

【紫砂】

▲ 2017西泠秋拍

清乾隆·李成发旧藏杨季元制彩绘堆泥山水人物紫砂笔筒

款识:杨季元

高:14cm 口径:16cm

笔筒器身以白砂泥为体,以朱泥、紫泥、绿泥等色调,堆绘出山峦树木,茅屋房舍,观之赏心悦目。构图采用通景平远法,远山近树,层峦叠嶂,苍翠重重,近景用浅浮雕兼以苔点,描绘出树木枝干,茅舍人物,山溪潺潺,以及青山嶙峋之质,意境高妙,一派宁静清寂意趣。

笔筒作玉璧底,落“杨季元”三字篆书阳文款。杨季元为清雍正至乾隆年间紫砂名匠,擅泥绘技艺,常制笔筒文具等。据《江苏陶瓷工业志》载:杨季元、邵基祖、王南林等制壶高手,层为朝廷制作一批精美壶器,于乾隆七年(1742)被召入河北承德山庄行宫。本笔筒用料考究,画面层次清晰,意趣隽永,画工精湛,可谓彩泥堆绘作品中之传世佳作。

彩泥堆绘是用各色泥浆绘于坯体,并有一定厚度,类似印章薄意雕刻效果的一种装饰手法,乾隆以后极为盛行。在泥绘装饰的基础上,结合粉彩工艺和漆器堆雕工艺发展而来,在已成型完工的,保持一定湿度的坯体上用本色泥堆画,局部、细部用专制工具精雕细琢,使之质感强,有浅浮雕、薄意雕的效果,烧成后的泥绘作品色泽稳定,历久弥新。常见的泥绘材料有白泥和本山绿泥绘,黑地泥绘则色泽对比鲜明。彩泥堆绘工艺难度高,若坯体干湿度不一致,粘附力差,则泥绘图案易脱落,故传世精品极少,乃紫砂装饰工艺中的上乘技法,为进呈宫廷御用之器。

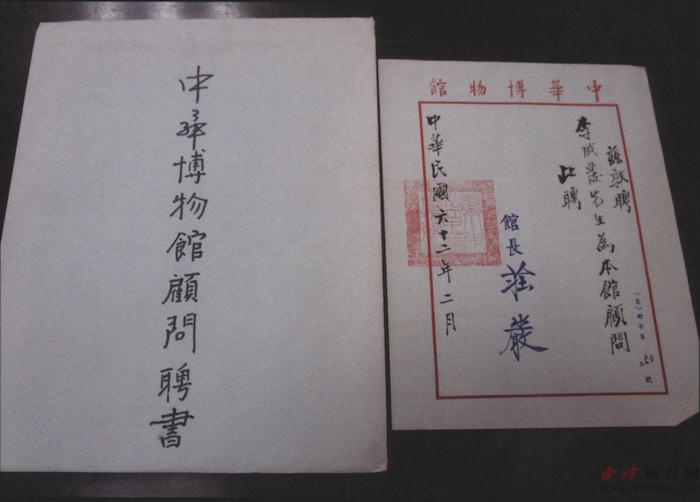

李成发先生

此笔筒为李成发先生旧藏。1973年,李成发任中华博物馆(台北故宫博物院前身)顾问。其收藏藏品多达数千件,种类丰富,级别颇高,其中部分藏品早在上世纪六、七十年代于台北故宫博物院及美国、日本、英国等国家均有展出。

▲ 2017西泠秋拍

清乾隆·乾隆年制西番莲纹松花砚

铭文:以静为用,是以永年。乾隆年制。

来源:日本藏家旧藏。

高:1.7cm 长:15.1cm 宽:10cm

此件砚台取用优质松花石料制作而成,色泽艾绿,质地坚密,细润可人。松花砚结构坚实,然此砚雕琢精良,品格不凡,精巧雅致至极。砚盖为黄绿两层色石琢制而成,盖身为绿色,微泛黄,上层取石皮巧雕西番莲纹。

松花石砚为清宫格外珍视,其纹饰图样需先经皇帝认可方能制作。此砚式设计风格奇特,为乾隆朝宫廷制砚,仿西洋风格之特例。砚池一周及砚盖均绘饰西番莲纹,布局清雅,层次分明,虽见枝蔓缠绕而毫无淩乱繁缛之感,枝蔓舒展自如,笔意轻盈动人。

清圣祖于康熙二十八至四十一年(1689~1702年)间独具慧眼,将产于东北“龙兴之地”的松花石提升为砚材,命工匠雕琢后,取墨试磨,发现其发墨效果远胜绿端。清宫使用松花石制砚,集中于康、雍、乾三朝,此后砚材质差,且清宫亦无力经营,因此上品松花砚存世量极少。松花石砚被清代帝王视作“品埒端歙”,在清宫诸类艺术品中地位殊高,仅为皇室御用或赏赐功臣。

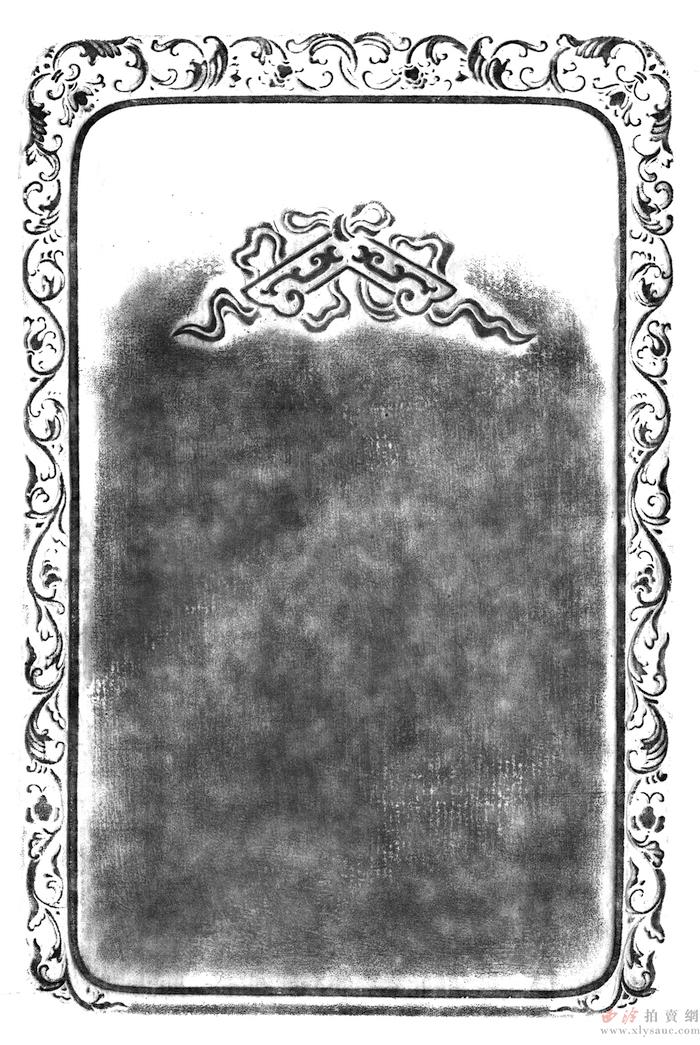

清乾隆·乾隆年制西番莲纹松花砚 拓片

在乾隆宫廷造办领域,有一股清新但不强大的“西洋风”,十八世纪中法两国的文化艺术交流,让乾隆皇帝认识了来自欧洲文化中心法国的另一个古典艺术的高峰——洛可可风格。从而在皇家建筑,宫廷艺术品中,开始呈现出乾隆朝所特有的中西合璧的装饰艺术,乾隆洛可可风格。在众多以中国传统元素为主导的宫廷砚中,也具有了这种特例,此拍品即为当时这种艺术交融的典型代表之作。

▲ 2017西泠秋拍

明·山西太原同知吴从政藏仲尼式古琴

铭文:对月弹流水,秋天孤雁哀。忠郎归去后,遗落泽扬州。吴氏从政(白)

来源:福州三坊七巷藏家旧藏。

琴长:119.5cm 额宽:17.8cm 肩宽:19.8cm 尾宽:13.2cm

古人借以琴声表达倾慕之情,示待客之礼遇,以琴相伴可忘却忧愁,欣然而处之。明代士大夫即便不善于弹琴,也要在墙壁上挂一张琴,可谓《长物志》所言:“琴为古乐,虽不能操,亦须壁悬一床”。

“仲尼式”为古琴经典式样之一,此琴线条简约流畅、含蓄而典雅,故而最能体现儒家思想中庸内敛的风格。古琴面板为桐木材质,底板为梓木,琴体轻盈、音色松透,冠角配以紫檀,琴轸池亦为紫檀,托尾为黄花梨材质,选材上乘考究。琴肩在二徽处,腰起八徽,收于十一徽。通体髹黑色大漆,漆色温润雅致。断纹隐现,琴徽处原嵌十三螺钿。琴头凤舌规整娟秀,琴背面开长方形龙池凤沼,龙池居腹部正中,凤沼在腰尾之际,双足定置于腰部中间。

龙池上下方分别刻四字篆书款“吴氏从政”,及五言绝句一首,意境深处,余韵悠悠。此琴年代久远,琴面均匀布牛毛断纹,为典型明代古琴特征,且整体保留原有状态,未重新整修,殊为难得,琴家实可藏之。

吴从政【明】,洪武年官任山西太原同知。同知为明清时期官名,属于知府的副职,正五品,负责分掌地方盐、粮、捕盗、江防、海疆、河工、水利以及清理军籍、抚绥民夷等事务,同知办事衙署称“厅”。

三坊七巷位于福州中心老城区,是福州的历史之源、文化之根。三坊七巷自晋、唐形成起,便是贵族和士大夫的聚居地,清至民国走向辉煌,自古这里一直是“闽都名人的聚居地”,林则徐、沈葆桢、严复、陈宝琛、林觉民、林旭、冰心、林纾等大量对当时社会乃至中国近现代进程有着重要影响的人物皆出自于此。古琴藏家亦居于此,此拍品为委托人直接得自于该古琴藏家。

▲ 2017西泠秋拍

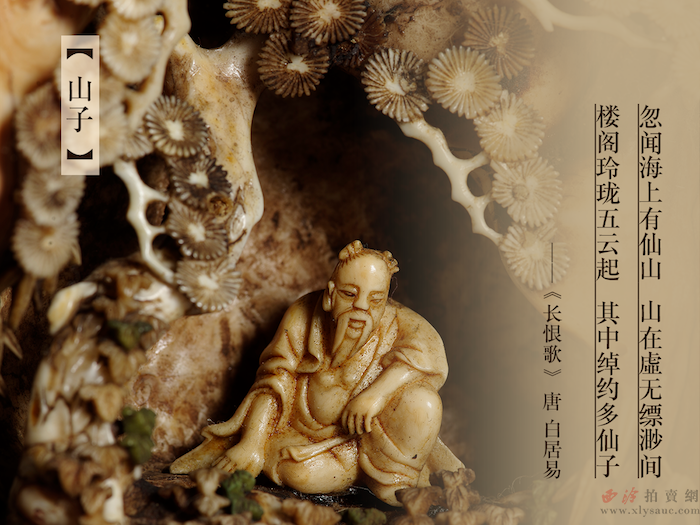

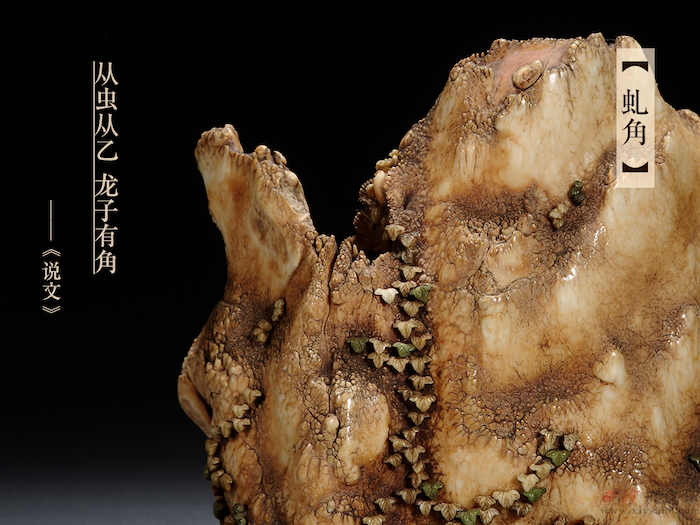

清乾隆·造办处作虬角雕松下高士图山子摆件

带座高:10.3cm 高:9.8cm

此山子山石部分由整块海象牙随形制成,崇山岩壁处有参天古松,绿染过的虬角雕刻成叶片,层层点缀山林,生机盎然。松枝则用其他虬角料透雕而成,通过支钉拼接于山体上,立体空间感进一步延伸。古木峭石掩映处凿一古洞,高士趺坐于洞窟之中,神态自然,似是感受天地道法。是次用料硕大的虬角山子难得一见,雕工精琢细腻,海象牙茜色为乾隆时期清宫造办处独有,是清代宫廷不计工本、费时琢磨的典范。另原配紫檀底座。

海上的仙山是唐玄宗憧憬的梦幻仙境,而生活中有山有树有亭台楼阁的地方,古人将此视为现实仙境。于是在书案搁架之上出现了缩小版的仙山——山子。山子作为以山石为主体的立体景观,流行于明、清两朝。

虬角即海象牙,也称“秋橛”、“鳅角”,材料较象牙更加坚硬细密,偏向珐琅质地。因海象牙构造所致,大都是小件物品;又因质地坚密,使得雕刻难度加大。虬角在清代早中期逐渐代替犀角,雍正、乾隆两朝的造办处档案均有数出记载。《养心殿造办处史料》载常有涉及,如乾隆十四年七月二十三日太监胡世杰交虬角雕山水方开其里一件。

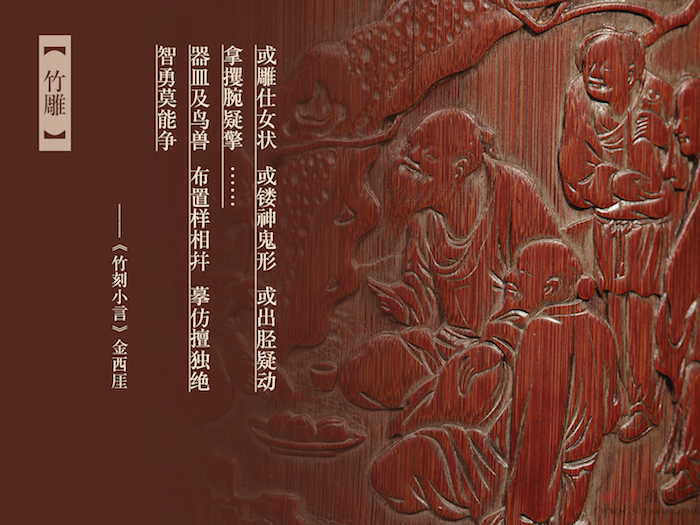

【竹】

▲ 2017西泠秋拍

清早期·竹雕松下论道图笔筒

高:15.3cm 口径:10.6cm

执壶、蟠桃、酒杯等细节刻绘皆为清代式样,与清宫旧藏吴之璠“松下对弈图”笔筒中对于清供的表现有异曲同工之妙。“薄地阳文”研创于清康熙刻竹名家吴之璠之手,是明代嘉定派的补充,而此件竹雕松下论道笔筒无论是在技法造诣上,还是从艺术审美上,都与吴之璠浅浮雕作品不分伯仲。

【木】

▲ 2017西泠秋拍

清中期·黄杨木雕蟋蟀佛手盖盒

款识:□

高:7.3cm长:16.5cm

黄杨木生长极为缓慢,传说每年只长一寸,无大料,其木质坚硬不易开裂,多镶嵌于明清家具中如卡子花等作为装饰,或作为文玩陈设,或制成印章。此件以黄杨木整挖而作,取意自然生趣,制成佛手状,作子母口。雕工细腻圆润,点缀两只蟋蟀及枝叶藤蔓,画龙点睛,灵动自现。此器纹质细密,色泽莹润,将其陈置几案,仔细端详,盈盈咫尺,福禄连绵,趣意别致,弥见古雅可爱,令人难以释手。

《诗经》中有“蟋蟀在堂,岁聿其莫。今我不乐,日月其除。无已大康,职思其居。好乐无荒,良土翟翟”,以蟋蟀为引,讲的是人们好乐之时,又需有所节制、保持谨慎,不可让光阴白白流去;清宫内的蟋蟀摇变为吉祥物,其鸣叫声实为来自大自然的配乐,清宫内务府曾孵育蟋蟀等草虫以助宫廷宴席,或置于各宫殿内日夜齐鸣,好似“万国来朝”的庆贺之声。

佛手抑或佛手柑,生于南方,分裂如掌,形似佛手而得名。果实冬季成熟,满身的鲜黄色,在寒冬消寂的日子,暖的耀眼夺目。佛手在清代常用来表示长寿,取意吉祥。康、雍、乾三朝非常盛行玲珑巧制、纹饰精美的各种仿生瓜式盒,此类盒按造型的大小配制盛装欣赏的物件,使此类朴中见精、耐人寻味,乃奇巧仿生之作。